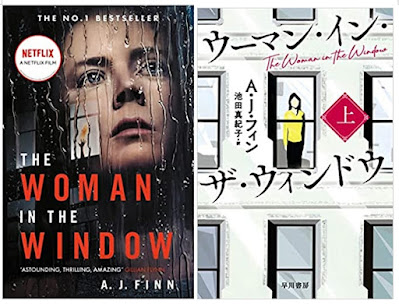

映画化も既に決定のベストセラー心理サスペンス

監督ジョー・ライト、主演エイミー・アダムス、共演はジュリアン・ムーア、ゲイリー・オールドマン、とAリスト・セレブリティを揃えて2020年5月にアメリカで映画公開決定。業界の期待の大きさが窺えます。『ゴーン・ガール』とか『ガール・オン・ザ・トレイン』など、女性が主人公の心理サスペンス小説で作家がデビュー作でいきなり書籍・映画共に大成功する例が続いているためか、雨後の筍状態で同じような成功を狙う作家が続いていますね。

この小説の作者A・J・フィン(A.J.Finn)もこの小説がデビュー作。そして、出版権2億円、さらに映画化権ウン億円、世界41か国で出版が決定、とまったく頭に来るほど大成功しています。日本語版も出ていますね。

だいたいこんな小説

ネタバレできない類の小説なので、多くは書けませんが、ある理由から一歩も家の外に出られなくなり近隣住民の観察が趣味になってしまった女性が、ある事件を目撃して・・・というストーリーです。なんか聞いたことがあるなーと思ったあなた、そうです、もろヒッチコック。小説でも、主人公はそういったクラシック映画の愛好家として設定されていて、この小説はそれらへのオマージュだよ、という作家の姿勢はわかりやすく示されています。

小説のほうは、まあはっきり言って過大評価されてるなと感じました。ここまで売れたのは、マーケティングの勝利かな。ミステリ小説が好きな人なら、すぐに「コイツだな」「あ、ここは伏線で、あとでなんかに使われるな」とわかってしまうでしょう。ミステリにそれほど通じているわけではない私ですら、わかりやすいなと苦笑してしまいました。主人公のわきの甘さにイライラします。小説の中に入って行って教えてあげたくなる。なんで気付かないの?って。

英語で「どんでん返し」みたいな意味で「Twist」という言葉を使うのですが、この小説にも、いくつか「Twist」があり、そのうちのひとつには確かに驚き主人公の孤独の深さを想像して震えました。この小説で見事だと思ったのはそこだけです。あとは、第二の主人公と言ってもいい、ニューヨークのハーレムにある主人公の家の描写だけ。地下付き地上4階建て、屋上庭園付きのウン億円の古いコンドミニアム・・・未知の世界なので、想像が楽しかったです。これから小説を読まれる方は、是非Googleの画像検索で検索し、頭の中で主人公をそこに置きながら読んでみて下さい。

|

| 「New York Harlem Home」で Googleの画像検索をした結果 |

作者A・J・フィンの華々しい経歴

作者のA.J.Finnは、この小説の出版時30代前半のアメリカ人。オックスフォード大学卒業、日英両方の出版社でミステリやスリラーの出版を手掛けた本名ダン・マロリーという一流編集者です。その業績の数々で出版業界では名が知られているため、デビュー小説を身内のひいきで高評価してほしくないと願い、また性差による先入観を避けるため、本名を伏せて女性とも男性ともとれるA.J.Finnというペンネームで作品を編集者たちに見せていました。

・・・・・・というのが、作者が自称している自分のバックグラウンドで、メディアでも(日本でも!)小説のヒットとともに広められたストーリーでした。 しかし、ここから小説のように思わぬTwistが!!

2019年の2月、雑誌『New Yorker』に長文記事「サスペンス小説家のいつわりの痕跡」という記事が発表されたのです。

暴露内容がえぐい

内容もすごかったけど、記事の長さもすごかった。スクロールしてもスクロールしても読み終わらない。この記者はA.J.Finnことダン・マロリーに恨みでもあるのか?というくらい、彼の関係者や家族を取材しまくり、彼の過去のインタビューからラジオ出演から何から何までチェックして、その詐欺師まがいの人生や嘘を暴きまくっています。

これがAmazon.comの作者紹介ページに載っているA.J.Finnことダン・マロリーの写真ですが、確かにコイツとは友達になれそうもない、いけ好かない雰囲気は漂っている。吹き出しつけるなら、「オレってかっこいいだろ?いい男だろ?」だな。

この、首に手をあててる「まいったな、写真は苦手なんだよね、でもどうしてもっていうんなら一枚だけ」みたいなポーズ・・・・・・私がカメラマンなら、「首こってるんですか?」と言ってやる。

しかし、こやつは初対面ではそこそこルックスもよく人当りも良く口もうまく、誰もが魅力的と感じるオーラとカリスマ性があるようで、大学入試の面接から入社試験までその魅力をフル活用。そして良心の呵責が無いのか、嘘が天才的にうまい。というか、現実を自分に都合の良い方に100倍くらい大きくして話す。オックスフォードではちょっと勉強しただけで「卒業した」は事実無根の経歴詐称。母親が乳がんを克服したことは事実だけど、面接ではそれが「母が今、死にそうです」とか「御社の女性向けの小説は、病気の母の枕元でたくさん読んだので思い入れがあります」になる。ぴんぴんしている父親はなぜか死んでいることにされ、弟は自殺したことにされる。そうやって人の同情を利用してまんまと良い大学や出版社に入り、なぜかいつかそこに姿を現さなくなり、同僚や上司がどうしたんだろうと思っていたら、「これから脳腫瘍で手術に臨みます、幸運を祈って」というメールが来る。 そのまま退社し、そこでの経歴を踏み台にもっと良い職場にまた面接でうまいことやって入って・・・を繰り返し、30代にしては異例の良いポジション、高い給料を手に入れている。大した編集実績も無いのに。 ペンネームを使ったのも、出版業界にその悪行が知れ渡っているから、というのが本当の理由だそうです。

そして常に注目や同情の真ん中にいるのが大好き。うつ病だったり双極性障害だったり、脳腫瘍だったり、いくつ病気や障害があるのか、その時その時で話は変わります。

この小説を思いついたきっかけも、あちこちで違う話をしまくっているようです。「病気で起き上がれない時、主人公のように映画をたくさん見て家から出られずこのプロットを思いついた」とか「ニューヨークのハーレムの友達のうちに滞在した時、トイレの鍵がおかしくなって24時間、トイレに閉じ込められたんだ。その時、この小説を思いついたんだ」とか。有名人は、発言がすべて残ってしまうところが痛い。

実際は、この小説のあらすじはこの小説が出る二年前にひっそりと電子書籍で刊行されたイギリス人作家サラ・A・デンジル (Sarah A. Denzil)の『Saving April』という小説とほぼまるまる同じ、ということは既にニューヨークタイムズにもすっぱぬかれています(参照:『Similarities in 2 Novels Raise Questions About the Limits of Literary Influence』)。

|

| Sarah A Denzil『Saving April』表紙 |

登場人物の名前が変わっているだけで(一部はめんどくさかったのか変えることすらしていない)、ストーリーはほぼ全部ぱくっているそうで、ネットでも数々のサイトで検証され、「A・J・フィンの真の才能は、その厚かましさだけだ」「『Saving April』が『The Woman In The Window』の第二稿、第三稿でも驚かない」とまで書かれています。

ほかにも『New Yorker』の記事には、気に入らない上司の机の周りに尿の入ったコップを置いて嫌がらせ、とかすごいエピソードがいっぱい。なんか、スティーブ・ジョブズの暴露本読んだ時と同じ印象が。ものすごい頭がいいんでしょうが、ジョブズと一緒で確実に「現実歪曲空間」に住んでますね、この人も。

でも、記事を一生懸命読んでいて、最初は「そうでしょそうでしょ、写真見た時なんか気に入らなかったんだよね、悪行が暴かれていい気味!」と思っていたのですが、最後のほうは悲しくなりました。ここまで来ると、この人、一種の人格障害、多分サイコパスですよね? 病気だと思うのです。だとしたら、ここまで執拗に過去を暴くのは、いじめのようで心が痛みます。記事中では、作者の詐欺師まがいの行動を暴くのみならず、小説のライティングの稚拙さ(「bolt」という単語を使いすぎ、全体が映画のノベライズみたい等々)までねちねちと批判されていて、記事が正義のために書かれていると言うより、「こんな嫌なやつが成功しているなんて許せない、脚を引っ張りたい」というテイストも感じられてしまいました。

でもまあ、やったもん勝ち、成功したもん勝ちなんですよね。記者がどんなに一生懸命ファクトチェックをして彼の偽りだらけの人生を暴こうとも、負け犬の遠吠えなんだと思います。

この記事が発表されて以来、A.J.Finnことダン・マロリーへの批判は大きく、彼は現在Twitterも休止してしまっているようですが、社会的な制裁はそれくらいで、次回作の出版ももう決まっているとのこと。彼に善意ややさしい心を踏みにじられた人のためにも、次回作では是非その才能と頭の良さをパクリでは無い形で示してほしいものです。

余談ですが、このA・J・フィンに小説をパクられたサラ・A・デンジルさんは、「完全なコピペでない限り、文学作品の盗作被害は訴訟を起こしても勝てない」という現状を受け入れて、フィンを訴えることはせず、フィンが第二作を出せずにいるこの数年間でガンガン新作を書きまくって発表しまくっています。創作に悔しさをぶつける。カッコいいです。真の作家がどっちかは、まるわかりですよね。

コメント

コメントを投稿